© Anton Prock 2013

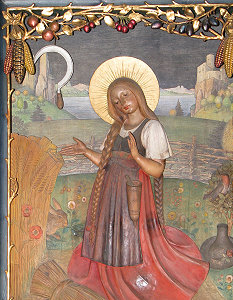

Heilige Notburga

von Eben am Achensee

Was sind Heilige?

- In Neuen Testament bezeichnete man alle Christen,

die Dank der Taufe gewissermaßen

von der tödlichen Sündenkrankheit wieder geheilt wurden, als Heilige. Die Sünde galt

als Ursache für körperliche Krankheiten.

die Dank der Taufe gewissermaßen

von der tödlichen Sündenkrankheit wieder geheilt wurden, als Heilige. Die Sünde galt

als Ursache für körperliche Krankheiten. - Später wurde der Begriff nur mehr für Märtyrer, d. h. den Blutzeugen, den Asketen und Bekennern, die durch ihr mutiges, öffentliches Eintreten für Christus und seiner Lehre Zeugnis ablegten, vorbehalten. In ihnen wirkte Christus, ließ sie Marter aller Art ertragen und durch sie Wunder geschehen.

- Nach dogmatischer Lehre sind Heilige Menschen, deren Seele durch die Gnade Gottes und ihr eigenes Wollen wieder in den ursprünglichen heilen Zustand, in das rechte Verhältnis zu Gott gebracht worden ist, wodurch aber nicht die Möglichkeit zur Sünde aufgehoben wird.

Wie wird jemand Seliger bzw. Heiliger? Dazu ist eine Untersuchung des Lebens und Wirkens sowie beglaubigter Wunder des Verstorbenen notwendig. Dieser Vorgang wird als Kanonisation bezeichnet. Ein Seliger wird nur lokal verehrt, ein Heiliger wird allgemein verehrt und sein Name wird in den liturgischen Kalender aufgenommen, der Todestag durch ein Fest geehrt.

Heilige werden verehrt, nur Gott allein wird angebetet. Vor allem die hl. Blutzeugen (Märtyrer), ihr Grab, ihren Todesort oder ihre Gebeine ehrte man auf verschiedenste Weise. Damit verbunden sind Krypten, Reliquien, Altäre, Wallfahrten, Patrone u. a. Seit Beginn des Christentums werden die Märtyrer verehrt. Während des frühen Mittelalters waren es zusätzlich auch Klosterstifter, Mönche oder Äbte, später kamen auch Könige und Kaiser dazu. Mit der Hochgotik treten weniger Amtsträger in Erscheinung, sondern Christen aller Schichten, auch einfache Menschen.

Als Märtyer (Blutzeugen) bezeichnet man seit Ende des 2. Jh. Christen, die durch

ihr Leben und ihren gewaltsamen Tod Zeugnis für Christus bzw. ihren Glauben an Christus

ablegten. Am Ort ihres Todes oder ihrer Beerdigung errichtete man Erinnerungsbauten.

Konstantin der Große ließ über den Gräbern bedeutender Märtyrer umfangreiche Kirchenbauten

errichten, so etwa St. Peter im Vatikan und St. Paul vor den Mauern in Rom. Der Kirchenvater

Ambrosius wagte es als erster, das antike Gesetz zu übertreten, indem er die Gräber

von Märtyrern öffnen und ihre Gebeine in seine Kirchen überführen ließ. Die Bedeutung

der Märtyrer, ihr Grab führte zur Confessio. Darunter versteht man die Kammer bzw.

den kleinen Andachtsraum in unmittelbarer Nähe eines Märtyrergrabs. Die eigentliche

Grabkammer war eine vergitterte Nische. Seit dem 4. Jh. setzte man einen hohlen Altarkasten

in unmittelbarer Nähe des Märtyrergrabs, häufig sogar direkt darüber, wobei man durch

die vergitterten seitlichen Fenster Kontaktreliquien herstellen konnte. Man spricht

von einer Confessio oder einem Confessioaltar. Wichtig für die Gläubigen war das

Berühren der Reliquien.

Als Märtyer (Blutzeugen) bezeichnet man seit Ende des 2. Jh. Christen, die durch

ihr Leben und ihren gewaltsamen Tod Zeugnis für Christus bzw. ihren Glauben an Christus

ablegten. Am Ort ihres Todes oder ihrer Beerdigung errichtete man Erinnerungsbauten.

Konstantin der Große ließ über den Gräbern bedeutender Märtyrer umfangreiche Kirchenbauten

errichten, so etwa St. Peter im Vatikan und St. Paul vor den Mauern in Rom. Der Kirchenvater

Ambrosius wagte es als erster, das antike Gesetz zu übertreten, indem er die Gräber

von Märtyrern öffnen und ihre Gebeine in seine Kirchen überführen ließ. Die Bedeutung

der Märtyrer, ihr Grab führte zur Confessio. Darunter versteht man die Kammer bzw.

den kleinen Andachtsraum in unmittelbarer Nähe eines Märtyrergrabs. Die eigentliche

Grabkammer war eine vergitterte Nische. Seit dem 4. Jh. setzte man einen hohlen Altarkasten

in unmittelbarer Nähe des Märtyrergrabs, häufig sogar direkt darüber, wobei man durch

die vergitterten seitlichen Fenster Kontaktreliquien herstellen konnte. Man spricht

von einer Confessio oder einem Confessioaltar. Wichtig für die Gläubigen war das

Berühren der Reliquien.

In diesem Sinne ist auch das Sepulcrum (lat. Grab) zu verstehen, eine kleine Öffnung

in der Altarplatte oder dem Altarstein für die Reliquien eines Heiligen. Die Reliquien

wurden zusammen mit drei Körnern Weihrauch in den Altar eingelassen und mit einer

Steinplatte, dem Sigilum, fest verschlossen. Der Brauch geht ins 5. Jh. zurück, wurde

zur 787 Vorschrift im Konzil von Nicäa erhoben, doch allgemein üblich erst im Spätmittelalter.

Dies geht auf den Glauben zurück, dass die Märtyrer durch ihr Leiden an der Passion

Christi besonderen Anteil haben. Jeder Altar, an dem eine heilige Messe gefeiert

wird, beinhaltet eine Reliquie. Auch bei der Neuweihe von Altären werden Reliquien

in den Altar integriert.

In diesem Sinne ist auch das Sepulcrum (lat. Grab) zu verstehen, eine kleine Öffnung

in der Altarplatte oder dem Altarstein für die Reliquien eines Heiligen. Die Reliquien

wurden zusammen mit drei Körnern Weihrauch in den Altar eingelassen und mit einer

Steinplatte, dem Sigilum, fest verschlossen. Der Brauch geht ins 5. Jh. zurück, wurde

zur 787 Vorschrift im Konzil von Nicäa erhoben, doch allgemein üblich erst im Spätmittelalter.

Dies geht auf den Glauben zurück, dass die Märtyrer durch ihr Leiden an der Passion

Christi besonderen Anteil haben. Jeder Altar, an dem eine heilige Messe gefeiert

wird, beinhaltet eine Reliquie. Auch bei der Neuweihe von Altären werden Reliquien

in den Altar integriert.

Heilige tragen einen Heiligenschein (Nimbus), eigentlich eine Wolke. In der heidnischen

Antike war dies ein Lichtkreis oder eine goldene Scheibe über Götterbildern, dann

auch über dem Standbild des vergöttlichten Kaisers.

Heilige tragen einen Heiligenschein (Nimbus), eigentlich eine Wolke. In der heidnischen

Antike war dies ein Lichtkreis oder eine goldene Scheibe über Götterbildern, dann

auch über dem Standbild des vergöttlichten Kaisers.  In der frühchristlichen Kunst

wurde zunächst nur Christus mit dem Heiligenschein geschmückt - nur er trägt einen

Kreuznimbus (Heiligenschrein mit Kreuz). Ab dem 4./5. Jh. ehrte man auch andere Personen

damit. Da die gemalten Scheiben häufig aus Blattgold bestanden, spricht man auch

von Aureole (lat. aureus - golden). Noch lebende Menschen bekamen einen rechteckigen

oder quadratischen Heiligenschein. Sowohl die Bezeichnung Nimbus als auch das Gold

weisen auf den göttlich himmlischen Bereich, der Strahlenkranz auf die Sonne, das

Ursymbol für Unsterblichkeit und Ewigkeit.

In der frühchristlichen Kunst

wurde zunächst nur Christus mit dem Heiligenschein geschmückt - nur er trägt einen

Kreuznimbus (Heiligenschrein mit Kreuz). Ab dem 4./5. Jh. ehrte man auch andere Personen

damit. Da die gemalten Scheiben häufig aus Blattgold bestanden, spricht man auch

von Aureole (lat. aureus - golden). Noch lebende Menschen bekamen einen rechteckigen

oder quadratischen Heiligenschein. Sowohl die Bezeichnung Nimbus als auch das Gold

weisen auf den göttlich himmlischen Bereich, der Strahlenkranz auf die Sonne, das

Ursymbol für Unsterblichkeit und Ewigkeit.

(Quelle: Hawel Peter: Lexikon zur Kunst & Geschichte abendländischer Kultur, München 2005)

| Legende, Wallfahrt |

| Wirkungsstätten |

| Notburga in der Kunst |

| Achensee |

| Eben am Achensee |

| Baugeschichte |

| Innenraum |

| Altäre |

| Deckenbilder |

| Stuck |

| Weitere Ausstattung |

| Politik |

| Bevölkerung |

| Städte |

| Burgen |

| Was ist eine Kirche? |

| Heilige |

| Heilige in der Kirche |

| Mariahilfbild |

| Wallfahrt |

| Barock - Rokoko |

| Votivbild |

| Reliquien |

| Engel |

| Altar |

| Text Notburga |

| Übungen |